Licht ins Dunkel

Wie Berlin an die Reichstagsverhüllung erinnert und Cottbus ein Stück Ostmoderne retten will – PLUS: ein Buch-Tipp

Herzlich willkommen auf dem Gebiet der Demokratischen Republik Ost Berlin (D.R.O.B.) und zu einer neuen Ausgabe des D.R.O.B. Newsletters.

Ende Juni 1995 war ich live dabei, als Christo und Jeanne-Claude den Reichstag verhüllten. Oder besser: Ich habe mir das Kunstprojekt am ersten Abend nach der Fertigstellung angesehen – von der anderen Spreeseite aus, wenn ich mich recht erinnere. Wo es nicht so voll war. Und ich habe noch irgendwo ein Bild, das wahrscheinlich im Keller in irgendeiner Kiste vor sich hin staubt.

1. Lichtinstallation erinnert an Reichstagsverhüllung

Ziemlich genau 30 Jahre nach der Reichstagsverhüllung erinnert Berlin derzeit etwas imposanter als ich an das Event, das insgesamt 5 Millionen Besucherinnen und Besucher angelockt haben soll. Eine Lichtinstallation zeigt die Verhüllung am Reichstagsgebäude, das jetzt Bundestag heißt.

Seit Pfingstmontag und noch bis zum 20. Juni 2025 (jeweils 21:30 bis 01:00 Uhr) bringen 24 Hochleistungsprojektoren von drei Plattformen aus „eine Monsterprojektion“ (Kulturmanager Peter Schwenkow) auf die Westfassade des Gebäudes. Die durch die Beleuchtung gezeigte Verhüllung wird alle 20 Minuten wiederholt, wie es bei berlin.de heißt.

Der Bundestag (Reichstag) in Berlin. (Foto: hkama/Pixabay)

Ob das annähernd so cool ist wie die damalige Verhüllung, wage ich mal zu bezweifeln. Und auch die ersten Reaktionen von Besucherinnen und Besuchern sind eher gemischt, wenn man den entsprechenden Berichten glauben mag. Manche sollen vom „Kunstflop des Jahres“ gesprochen haben. Am ersten Abend sollen sich nur einige Hundert Menschen vor dem Reichstag versammelt haben.

Wenn du hingehst oder schon da warst, vergiss bitte nicht, hier kurz darüber zu berichten! Muss ja kein Roman sein.

Vielleicht etwas cooler: Seit 11. Juni ist aus Anlass des Jubiläums der Reichstagsverhüllung in der Neuen Nationalgalerie ein weiteres ikonisches Werk von Christo und Jeanne-Claude zu sehen: der „Verpackte 1961 Volkswagen Käfer Saloon“.

In dieser – seit eineinhalb Jahren laufenden – Ausstellung wird Kunst nach 1945 gezeigt. Die Sammlungspräsentation steht unter dem Titel „Zerreißprobe“. Gezeigt werden zentrale Werke aus BRD und DDR sowie aus Westeuropa und den USA.

2. Neues Leben für Architektur der Ostmoderne

Wenn ich von Wandkeramiken an DDR-Bauten lese, schießt mir zuerst das Bild des Plattenbaus ins Gedächtnis, in dem ich die ersten 6 Jahre meines Lebens gewohnt habe. An den Häusern waren kleine Kacheln oder Mosaik-Steinchen angebracht. Die Gebäude sahen daher nicht ganz so grau oder rotbraun aus wie das Hochhaus, in dem ich später lebte. Eher dunkel-gelb.

Bei der Keramik-Kunst, um die es jetzt geht, solltest du aber eher an das Haus des Lehrers am Berliner Alexanderplatz denken. Das wird von einem bunten Fries, konkret dem Werk „Unser Leben“ von Walter Womacka, umspannt. Und solche Wandkeramiken gab es an vielen Gebäuden in der DDR.

Nach der politischen Wende wurden viele dieser Kunstwerke entfernt, die Gebäude abgerissen. Und das wohl auch nicht ganz grundlos, wie die Deutschlandfunk-Journalistinnen Marietta Schwarz und Katja Bigalke in einem Feature über die Ostmoderne erklären. Demnach habe der massive Rückbau von DDR-Architektur in Berlin nach dem Mauerfall seinen Ursprung auch im „kolonialen Siegerblick“ gehabt.

Jetzt kommen wir aber zu einer positiven Geschichte – jedenfalls, wenn es um eine neue Art der Wertschätzung für die Architektur der Ostmoderne geht. Denn in Cottbus wird gerade eine als verschwunden gegoltene Wandkeramik aus 300 bunten Kacheln restauriert, wie Radio 3 berichtet.

Das Wandbild „Stadtumbau“ des Künstlers Horst Ring befand sich früher an der Außenwand einer Schule. Es soll künftig wieder in Cottbus angebracht werden – an einer Grundschule der Stadt.

Auf dem Bild zu sehen ist ein Schaufelradbagger, der sich durch ein altes sorbisches Dorf gräbt. Dahinter entstehen schon die Plattenbauten. Das Alte muss dem Neuen weichen, soll das Bild wohl sagen. Aber: In dem Werk versteckte der Künstler auch eine Kritik. Eine Uhr, auf der es 5 vor 12 ist, soll auf die Zerstörung von Dörfern zum Zwecke des Braunkohlebergbaus aufmerksam machen.

Die Ironie an der Geschichte: Das Geld für die Restaurierung des Kunstwerks, das das Abbaggern eines Dorfes in der Region zeigt, kommt ausgerechnet aus Mitteln, die für den Kohleausstieg bereitgestellt werden.

Kunst am Bau? In Marzahn wurde daran wohl gespart (Bild: Boy, Berlin)

Auch interessant: Beim Bau von Neubauten waren zu DDR-Zeiten zunächst 2 Prozent (1950er- und 1960er-Jahre), später 0,5 Prozent (1980er-Jahre) der Projektkosten fix für die künstlerische Gestaltung der Gebäude vorgesehen („Kunst am Bau“). Das erklärt zumindest der Architekt Martin Maleschka.

Allerdings müssen sie das Geld, das dabei für mein Marzahner Hochhaus eingeplant gewesen wäre, wohl anderweitig angelegt haben. Oder?

3. Buch-Tipp: Sprechen über Russlanddeutsche

Allein in Berlin leben 200.000 bis 300.000 Russlanddeutsche – die Menschen, die hier dazu gezählt werden, sind aber freilich keine homogene Gruppe. Sie sind deutsche oder deutschstämmige – ehemalige – Bewohnerinnen und Bewohner Russlands und anderer Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion.

Dazu gezählt werden aber auch sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge oder politische Migrantinnen und Migranten, die noch zu Sowjetzeiten nach Berlin gekommen sind. Auch wirtschaftliche Missstände brachten viele Menschen mit deutschen Wurzeln aus Russland nach Berlin und Deutschland. Deutschlandweit gibt es übrigens rund 2,5 Millionen Russlanddeutsche.

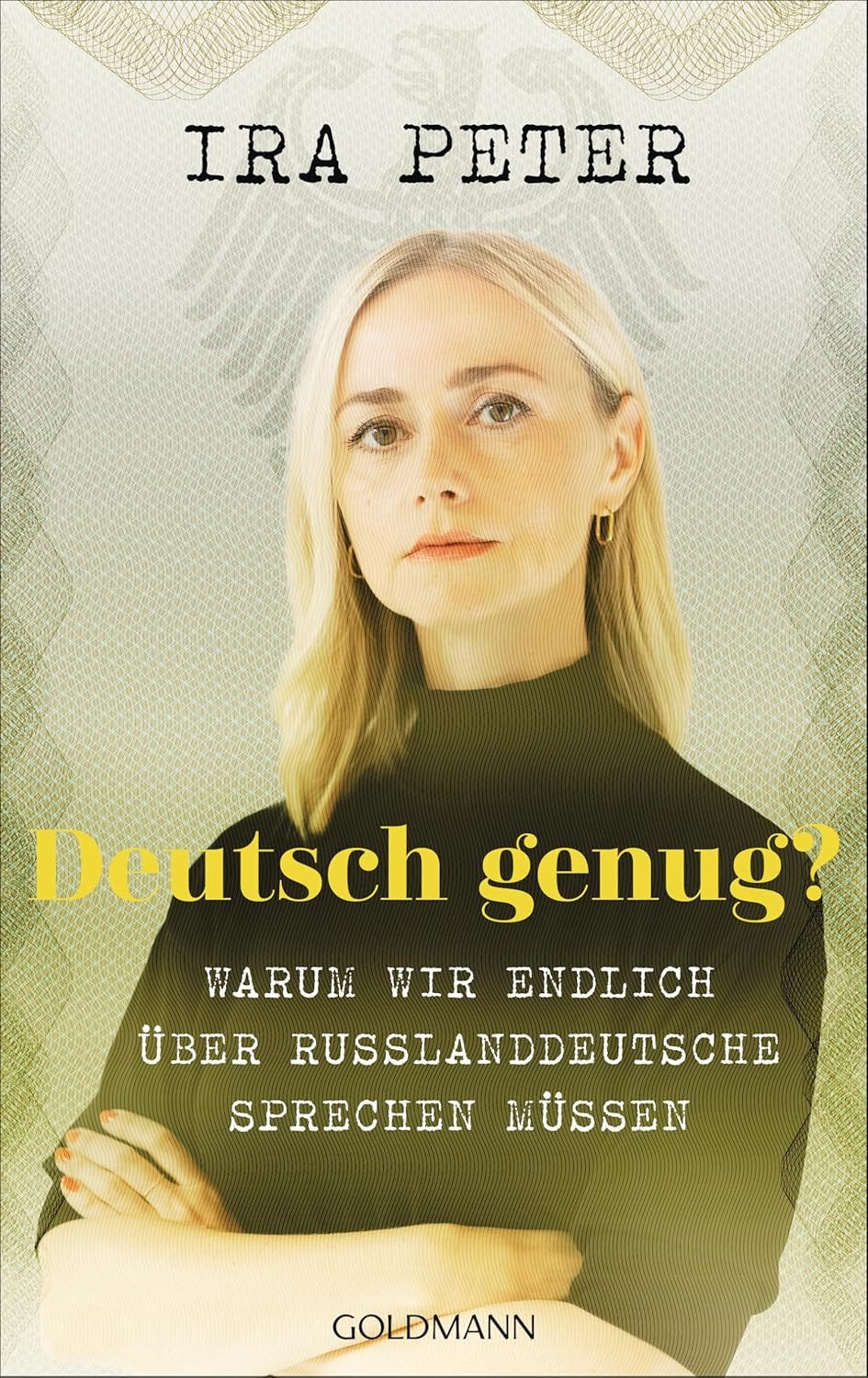

Ira Peter hat ein Buch über Russlanddeutsche geschrieben. (Cover: Goldmann)

Wie vielfältig diese Gruppe an Menschen ist und warum man sie nicht über einen Kamm scheren sollte (Stichwort: AfD und Putin), erzählt Ira Peter, die selbst als Neunjährige mit ihrer Familie aus Kasachstan nach Deutschland gekommen ist, in einem tollen Buch.

„Sie [Peter] erklärt, wie die doppelte Diktaturerfahrung unter Stalin und Hitler Russlanddeutsche bis heute prägt und manche anfällig für völkisches Denken macht. Gleichzeitig zeigt Ira Peter, wie heterogen die Gruppe ist und warum »Deutschsein« für sie heute kein Kriterium mehr ist, um deutsch zu sein.“ (Aus der Buch-Beschreibung)

Der in Ost-Berlin geborene Historiker und Autor Ilko-Sascha Kowalczuk, der sich viel mit DDR, Ostdeutschland und der Aufarbeitung der SED-Diktatur beschäftigt, hat Peters Buch in höchsten Tönen gelobt. Das bewerte ich mal als Adelung und unbedingte Kaufempfehlung. Hier ein kurzer Auszug:

Wer unsere Gegenwartsgesellschaft verstehen möchte, begreifen will, wie sie geworden ist, welche Probleme es in einer Migrationsgesellschaft zu beachten, zu bearbeiten, zu lösen gilt – der kommt an diesem klugen, wunderbar lesbaren, offenen und so viele Perspektiven bietenden Buch nicht vorbei. Es ist nämlich nicht nur ein Buch über Russlanddeutsche – was ausreichen würde für eine exzellente Empfehlung –, es ist ein Buch – und ich benutze das jetzt ganz bewusst, obwohl ich das fast nie so sage! – über uns alle, für uns alle. Danke!

Ilko-Sascha Kowalczuk

Ganz kurz möchte ich an dieser Stelle kurz meine Erfahrungen mit Russlanddeutschen Anfang/Mitte der 1990er-Jahre schildern. Diese betreffen ausschließlich junge Menschen und sie sind noch nicht von tieferen Einsichten und Nachdenken geprägt gewesen.

Ich war damals einfach froh, dass es im Berlin-Marzahn der Baseballschlägerjahre eine „neue“ – besser: weitere – Gruppe an Jugendlichen gab, die sich – gewollt oder ungewollt – gegen die rechten Schlägertrupps stellten. Es gab damals einige große Straßenschlachten zwischen russlanddeutschen und rechten Jugendlichen.

Für mich war es eine Erleichterung, dass ich, wenn ich abends durch die Straßen ging und kurzhaarigen Jugendlichen begegnete, nicht automatisch die Straßenseite wechseln musste – sobald ich die mir Entgegenkommenden anhand der Sprache als Russlanddeutsche identifiziert hatte.

Später gab es ganz in der Nähe meines Wohnhauses einen Jugendclub, der sich in der Hand russlanddeutscher Jugendlicher befand. Um diesen habe ich dann aber später auch einen großen Bogen gemacht. Denn dort wurde viel getrunken und ich war mir dann nicht sicher, ob immer alles so friedlich enden würde.

Und jetzt ist es an dir, Ira Peters Buch zu bestellen, es aufmerksam zu lesen – und gern auch hier in der D.R.O.B. deine Erfahrungen und Leseerlebnisse dazu zu teilen.

Du hast noch genügend Bücher zu lesen? Dann erhol dich doch kurz mit einer Serie.

In „Jung im Osten“ geht das ZDF der Frage nach, ob das „Ossiversum stabil” ist. Oder: Warum sind viele im vereinten Deutschland aufgewachsene junge Menschen „Ossis“ aus Überzeugung? Neben dem Rapper Finch, kommt ein linker Aktivist zu Wort sowie eine Ost-Influencerin und ein Simson-Liebhaber. Und, na klar, um Trabis und Techno geht es auch. Vielleicht doch lieber ein Buch? Hmm.

Das war es schon wieder für diese Woche. Wenn du Gefallen an dem Projekt findest, teile es doch bitte mit Freundinnen, Freunden, Bekannten und der Familie!

Hier findest du den Newsletter der vergangenen Woche – mit vielen spannenden Buch-Tipps:

Lies, wenn du länger leben willst!

Herzlich willkommen auf dem Gebiet der Demokratischen Republik Ost Berlin (D.R.O.B.) und zu einer neuen Ausgabe des D.R.O.B. Newsletters.

Wenn du eines der Bücher lesen willst, und Amazon für dich kein No-Buch-go ist, dann bestelle es doch über den mit * gekennzeichneten Link. Dann bekomme ich einen kleinen Anteil am Kaufbetrag. Für dich ändert sich gar nichts!