Berlin, Berlin, du Perle an der Spree

Über Westgeld, Mauer-Attacken, Erinnerungskultur und wie man sich mit einem Interview sein Lebenswerk zerschießen kann

Herzlich willkommen auf dem Gebiet der Demokratischen Republik Ost Berlin (D.R.O.B.) und zu einer neuen Ausgabe des D.R.O.B. Newsletters.

Liest man Geschichten wie Sven Regeners Roman „Herr Lehmann“, kann man das Gefühl bekommen, dass es sich im West-Berlin der 1980er-Jahre auch ganz gut leben lassen hat. Fernab von westdeutscher Miefigkeit und Wehrdienst.

Eine Sperrstunde gab es nicht. Dafür zahlreiche halbverfallene Häuser, billige Wohnungen und jede Menge kreatives Volk.

Subkultur in West-Berlin

Die Deutsche Welle schrieb vor einigen Jahren zur aufgeblühten Subkultur West-Berlins:

Hoch subventioniert, dabei aber doch vernachlässigt, bot die Stadt Künstlern oder solchen, die sich dafür hielten, einzigartige Möglichkeiten der Entfaltung.

Weltstars wie David Bowie beehrten die Stadt. Hier entstand Bowies Berlin Trilogy, bestehend aus den Alben „Heroes“, „Low“ und „Lodger“. Bands wie Ideal, Die Ärzte, Ton Steine Scherben, Element of Crime, Einstürzende Neubauten oder Die tödliche Doris verdienten sich hier ihre ersten Meriten.

Nur vor diesem Hintergrund ist es wohl zu verstehen, dass sich die mittlerweile 74-jährige Ideal-Frontfrau Annette Humpe in mehreren Interviews zu einigermaßen befremdlichen Aussagen über die Berliner Mauer (1961 bis 1989) verstiegen hat.

NDW-Star Humpe fand Mauer „mega!“

Humpe fand die Mauer „mega!“, wie sie der Zeit sagte. Schließlich habe sie diese vor der westdeutschen Spießigkeit beschützt. Dann – und es wird nicht besser – erzählt die erfolgreiche Musikerin und Produzentin noch, dass sie sich damals mit dem Osten (gemeint ist die DDR) identifiziert habe und „durchaus auch ein bisschen Kommunistin“ gewesen sei.

In einem Gespräch mit radioeins legte Humpe dann noch nach: Als ihren Lieblingssong von Ideal nannte sie „Erschießen“ aus dem Jahr 1981. Eine Geschichte dazu gab sie – 44 Jahre nach der Entstehung des Liedes – auch noch zum Besten. Demnach habe man ja öfter gehört, dass wenn jemand fliehen wollte, der vom Osten erschossen wurde, so Humpe. Wenn man von der West-Seite auf die Mauer stieg, dann wäre wiederum die Polizei gekommen.

Daher, Humpe, sei sie auf die Idee gekommen, dass, wenn sie keine Lust mehr habe zu leben, sie sich einfach auf die Mauer stelle und dann von beiden Seiten erschossen werde. Das, noch einmal zur Verdeutlichung, erzählt sie – ohne Einordnung oder Selbstkritik – gut 36 Jahre, nachdem mit Chris Geoffrey der letzte bekannte DDR-Bürger beim Versuch, die Mauer von Ost nach West zu überwinden, von Grenzsoldaten erschossen worden war.

Mauertote drehen sich um Grab um

Schon mir persönlich ist es sehr unangenehm, Humpe, die eigenen Angaben nach zwar auch mal in Ost-Berlin war, dort aber nicht hätte leben wollen, so geschichtsvergessen reden zu hören. Wie muss es erst jenen gehen, die ihre Liebsten an der Grenze verloren haben oder die unter dem DDR-Regime leiden mussten. Insgesamt starben 140 Menschen an der Mauer. Hat Humpe sich mit diesen Interviews ihr Lebenswerk zerschossen.

Kleiner persönlicher Ausflug: Bei meiner Tante waren in den 1980er-Jahren hin und wieder einmal Menschen zu Besuch, die – was ich damals nicht wusste – der DKP (Deutsche Kommunistische Partei, Nachfolgeorganisation der 1956 verbotenen KPD) in Westdeutschland angehörten. Einmal ließen sie eine Gitarre da, die meine Tante mir zum Üben gab – so nahm meine musikalische Karriere ihren Anfang. Das war also im Nachhinein super.

Bis heute nehme ich diesen Leuten aber übel, dass sie sich – wie offenbar Humpe – angeblich mit den Zielen des DDR-Regimes identifizieren konnten. Ohne davon aber betroffen zu sein. Es wurde auch immer viel diskutiert, über Kommunismus, wie er zu erreichen wäre. Aber dann fuhren diese Leute immer wieder zurück in die BRD, wo alles ja angeblich so viel schlechter war. Wo sie aber frei waren. Nach der Wende 1989 haben sie sich dann übrigens – nach einem gegenseitigen Pflichtbesuch – nicht mehr bei meiner Tante blicken lassen.

1. Berlin Sounds: Musikgeschichte der Stadt

Nach diesem langen Ausflug in die Geschichte empfehle ich dir jetzt aber dennoch die aktuell laufende Reihe „Berlin Sounds 2025“, obwohl in deren Rahmen auch das Humpe-Interview mit radioeins stattgefunden hat.

Auf allen Kanälen des rbb finden noch bis 26. Juli 2025 Aktionen und Events statt. Dazu gehören Konzerte, Dokus und Podcasts. Also hör oder schau gern mal rein und vorbei.

2. Heavy-Metal in der DDR

Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Tipp, der auch mit Musik, der DDR und der Mauer zu tun hat – aber aus einer ganz anderen Perspektive.

Denn hier geht es um Raik Adam, seinen Bruder Andreas und ihren Kumpel Dirk Mecklenbeck. Die drei gehörten zu einer Gruppe Hallenser Heavy Metal-Fans. Schon als Schüler rieben sie sich an den Verhältnissen in der DDR auf und begannen, sich gegen Indoktrination und Willkür des SED-Staates aufzulehnen.

Sie boykottierten Wahlen und verweigerten den Wehrdienst. Schließlich beantragten sie die „ständige Ausreise“ und verließen einer nach dem anderen die DDR. 1989 trafen sie sich endlich in West-Berlin. Dort begannen sie, die Mauer zu attackieren, setzten einen Wachturm der Grenztruppen in Brand oder beschädigten mit Bolzenschneidern den Grenzzaun. Wahnsinn!

Graphic Novels über Ost-West-Geschichte

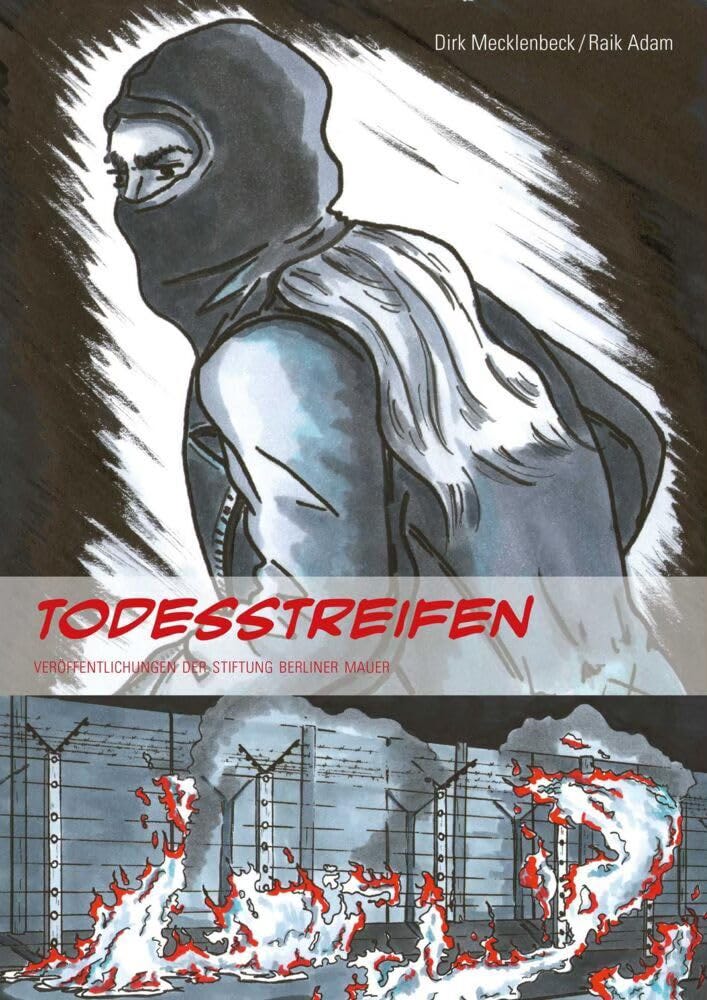

Über ihre Geschichte haben sie zwei Graphic Novels veröffentlicht. Über die zweite, „Rebellion hinter der Mauer: Der Osten, der Westen und wir“ sprechen sie in einer Folge des Podcasts „Das Ohr hört mit“ des Musik-Journalisten Thomas Zimmer, die ich dir hiermit ans Herz lege. Im ersten, „Todesstreifen: Aktionen gegen die Mauer in West-Berlin 1989“ geht es auch um oben erwähnte Attacken gegen die Berliner Mauer.

„Todesstreifen“: Graphic Novel über Attacken auf die Mauer. (Cover: Ch. Links Verlag)

Und/oder mach es wie ich und hol dir eine der Graphic Novels oder beide.

Zum Glück ist jetzt Sommer und damit mehr Zeit zum Lesen! Denn es gibt ja jede Menge guten Stoff.

3. „Kommt die D-Mark, bleiben wir“

Eines der neben dem 9. November 1989 wahrscheinlich prägendsten Daten der Wende-Zeit war für DDR-Bürgerinnen und Bürger ganz sicher der 1. Juli 1990. Denn an diesem Tag fand die sogenannte Währungsreform statt. Heißt: „Endlich Westgeld“.

Und genau diesen Namen trägt auch eine Sonderausstellung, die am 1. Juli 2025 mit einem Impulsvortrag des Historikers Ilko-Sascha Kowalczuk eröffnet wird. Anschließend kann man sich die Ausstellung im DDR Museum noch bis 22. März 2026 ansehen.

Nur noch kurz zum Hintergrund: Ab 1. Juli ersetzte die D-Mark die in der DDR bis dahin geltende DDR-Mark. Und das drei Monate vor der eigentlichen sogenannten Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990.

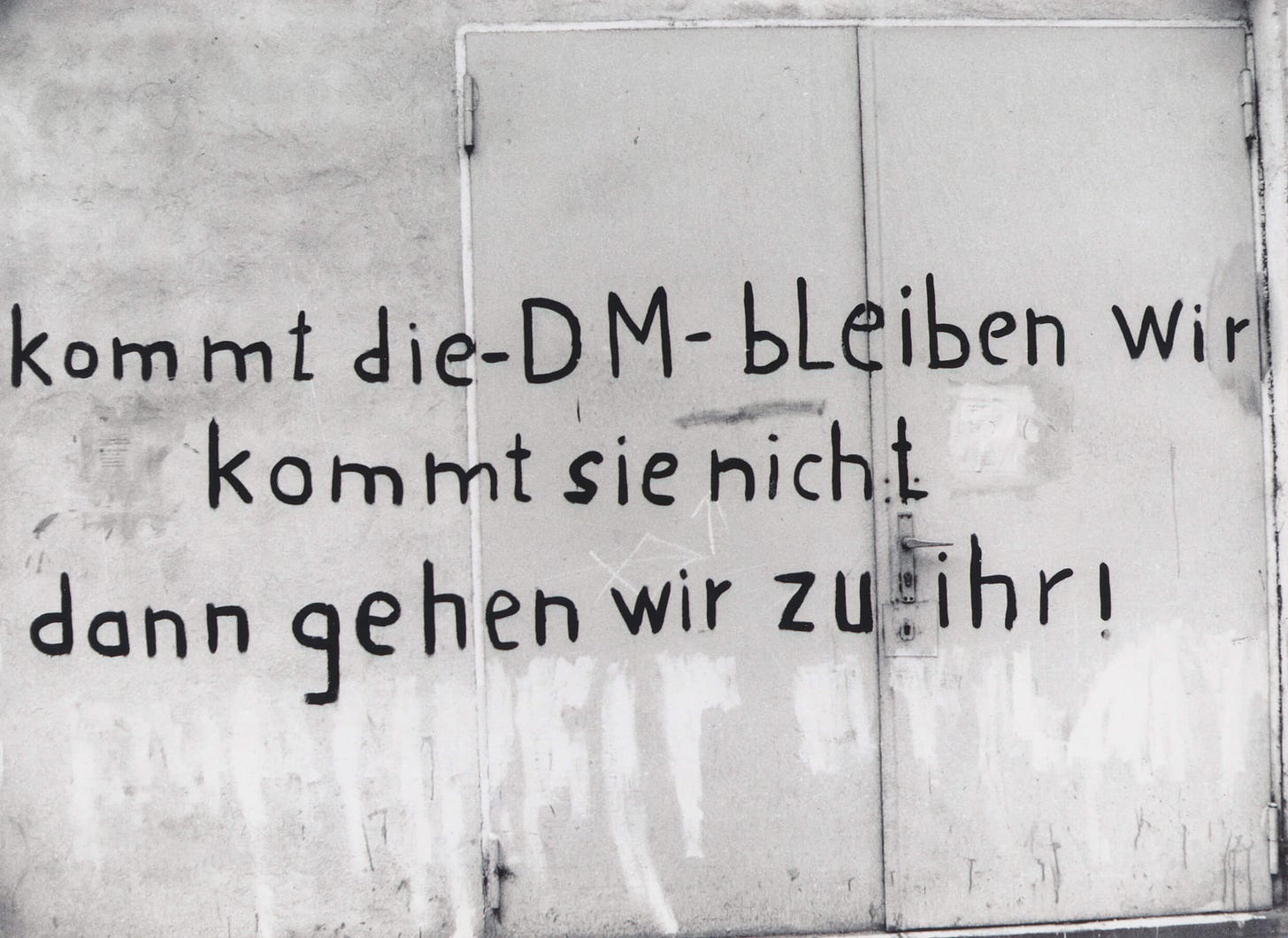

Graffiti mit dem D-Mark-Spruch. (Foto: DDR Museum)

Schon in den Wochen und Monaten zuvor hatten die Bürgerinnen und Bürger der Noch-DDR auf Demonstrationen das Westgeld lautstark eingefordert. Bekannt geworden ist der Spruch: „Kommt die D-Mark, bleiben wir – kommt sie nicht, gehen wir zu ihr“.

Umtausch 1:1 und 1:2

Am 1. Juli wurden dann – wohl auch um enorme Flüchtlingsströme zu verhindern – mit der D-Mark-Einführung die Löhne, Gehälter, Renten, Mieten und andere „wiederkehrende Zahlungen“ 1:1 umgestellt. Geld auf Konten oder Sparbüchern wurde nur bis zu einem bestimmten Betrag 1:1 umgetauscht – je nach Alter waren das zwischen 2.000 und 6.000 Mark. Der Rest wurde 1:2 umgetauscht.

Man muss sich allerdings vergegenwärtigen, dass zuvor der offizielle und inoffizielle Umtauschkurs zwischen 1:5 und 1:20 lag. So hatten wir also ab 1. Juli Westgeld und konnten endlich nach Lust und Laune im Westen einkaufen gehen – so das Geld reichte.

Wie in der Sonderausstellung zu sehen sein wird, ließ aber auch der Katzenjammer nicht lange auf sich warten: Entlassungen und steigende Preise/Kosten waren nämlich auch eine Folge der Währungsunion.

Noch eine letzte Anekdote von mir: In den Sommerferien 1990 fuhr ich, schon mit ein paar D-Mark ausgerüstet, in die heutige Ukraine in ein Ferienlager. Hier fühlte ich zum ersten Mal, wie es ist, aufgrund einiger Münzen und Scheine der „King“ zu sein. Denn mit meinem Taschengeld von 15 D-Mark konnte ich mir einer der langersehnten sowjetischen Videospiele kaufen – ja, die mit dem Wolf und dem Hasen („Nu, pogodi!“).

Die waren vor 1990 immer zu teuer gewesen, weil sie umgerechnet über 100 DDR-Mark gekostet hätten. Aber: Im Nachhinein waren die mobilen Spielkonsolen aus dem Westen natürlich viel cooler. Und: Weil man in den benachbarten Ferienlagern Wind davon bekommen hatte, dass wir jetzt reich waren, wurden wir überfallen und bestohlen. Einige meiner Mitreisenden verloren so ihre neue West-Kamera oder die West-Jeans-Hose. Mein Videospiel blieb dagegen unangerührt auf dem Nachttisch liegen.

Wenn du eines der vorgestellten Bücher lesen oder der Filme schauen willst, und Amazon für dich kein No-Buch-go ist, dann bestelle es doch über den mit * gekennzeichneten Link. Dann bekomme ich einen kleinen Anteil am Kaufbetrag. Für dich ändert sich gar nichts!

Du hast den Newsletter der vergangenen Woche verpasst? Gar kein Problem, hier kannst du ihn noch einmal nachlesen.

Es ist Sommer: Also raus und rein!

Herzlich willkommen auf dem Gebiet der Demokratischen Republik Ost Berlin (D.R.O.B.) und zu einer neuen Ausgabe des D.R.O.B. Newsletters.

Das Entsetzen über Anette Humpe teile ich, verstehe aber immerhin, was sie mit Schutz vor westdeutschem Mief meint.

Allerdings vergisst sie dabei, wieviel offiziellen ostdeutschen Mief es dafür brauchte und wie viele Leben und Schicksale er kostete.

Mitte der 80er (meine ich) gab es einen Comic, in dem die BRD die DDR kaufte, erstmal alle Ossis sich freuten, Wessis Geschäfte machten, dann die ganze Sache aber irgendwie kippte und die Wessis die Mauer nach 25 Jahren wieder aufbauten. Vielleicht wäre Frau Humpe eine davon.

Als im Zonenrandgebiet ohne Ostverwandte aufgewachsener war die DDR immer ein weißes Blatt, trotz gelegentlichem Ostfernsehen (war aber meist zu uninteressant), bis zu Kontakten zu jungen Gemeinden in Dresden und Magdeburg (1982 waren wir mit Reinhard Höppner und einer Gruppe aus Magdeburg in der Tschechoslowakei zelten).

Im Westen freuten wir uns über das Sommerfest der DKP - die hatten Geld, gute Bands und alles war frei - aber es war gerade bei einer LiebeLei mit kommunistischen Idealen (s. „Imagine“) immer klar, dass der konservative Staatskapitalismus der DDR dieses Ziel nie erreichen würde, sondern überwunden werden musste. Der war nicht einmal die sozialistische Vorstufe, sondern eine repressive Sackgasse.

Die Sache mit den Besuchen nach dem Mauerfall war bei mir ähnlich. Als Wessi wartete und hoffte ich allerdings, dass sich vielleicht mal jemand aus dem Osten interessieren würde, wie wir so lebten, aber es kamen nur ganz wenige (2) und die allermeisten in Ost und West gingen danach ihren eigenen getrennten Weg. Immerhin haben einige Freundschaften gehalten.

Die Wessis fühlten sich nicht mehr bewundert und die Ossis brauchten keinen Kaffee mehr - der wie sie feststellen mussten, meist von Aldi war.

Vielleicht gar keine schlechte Voraussetzung, sich mal auf Augenhöhe zu begegnen.

Den Versuch ist es wert.